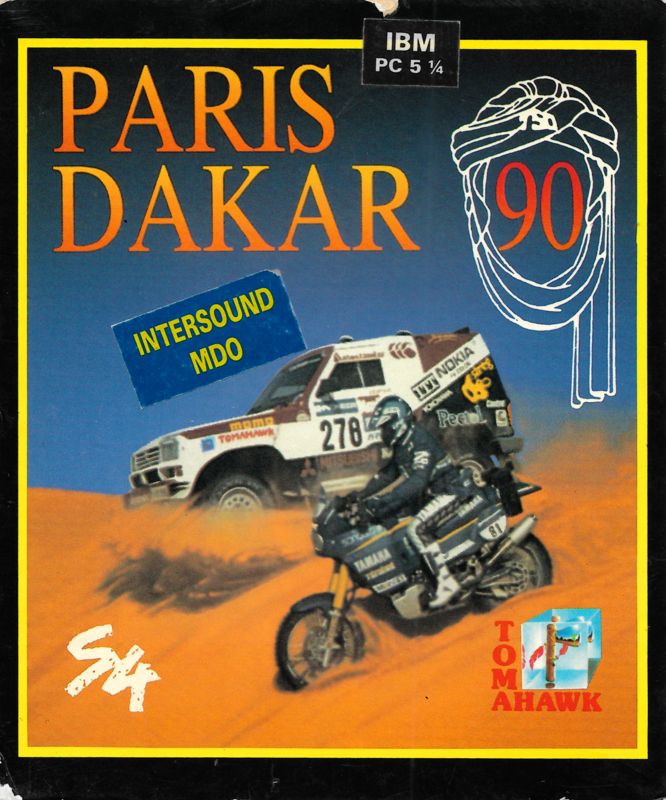

Con motivo de la duodécima edición del rally Paris-Dakar, Cokterl Vision (en España con distribución de System 4) lanzó al mercado este Paris Dakar 1990, con un lanzamiento llevado a cabo por su propia distribuidora, Tommahawk (en España a través de System 4) y con versiones para PC, Commodore Amiga y Atari ST. No era la primera incursión de Coktel Vision en el rally africano, ya que dos años antes habían lanzado African Raiders-01 para las mismas plataformas con un resultado discreto. En esta nueva ocasión se contó con la licencia oficial del Rally en busca de mejores ventas (Tomahawk llegó incluso a esponsorizar a algún participante) y se quiso acompañar con una mejora sustancial de la parte jugable.

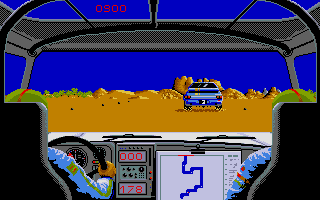

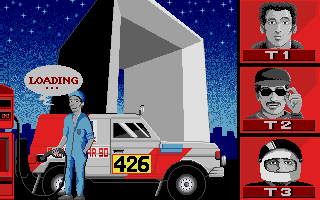

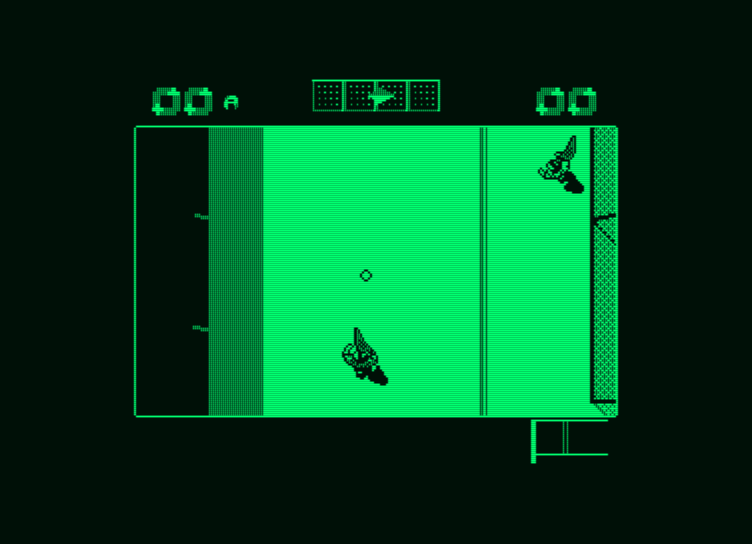

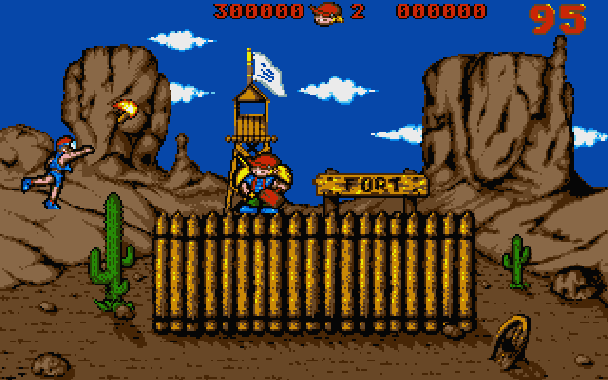

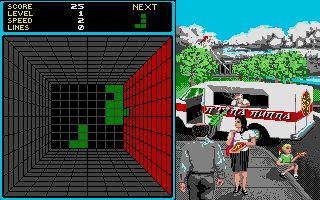

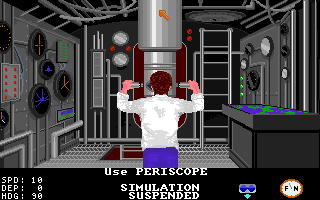

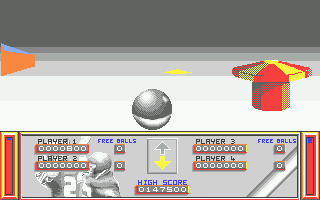

Paris Dakar 1990 nos permite participar en el rally en tres categorías distintas de coches: T1, T2 y T3, definiendo tres potencias de vehículos distintas que, además, definirá los tres niveles de dificultad. El juego nos presenta carreras con una perspectiva desde dentro del coche y el rally queda representado por seis etapas que nos llevan desde Trípoli a Dakar, de las cuales dos serán de categoría especial.

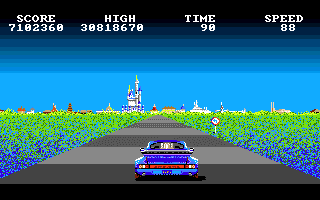

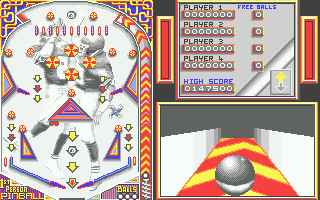

En las etapas normales, el orden de salida se hace según clasificación e los nueve participantes, de tal manera que cada coche sale con el retraso correspondiente en la clasificación que tiene con el siguiente. En todo momento podemos ver la posición de cada uno de los corredores en el mapa que se encuentra El camino a seguir está delimitado por una hilera de piedras que hay que seguir, ya que si nos salimos del camino estipulado sobrepasando un límite de tiempo, seremos penalizados con tiempo. Además, fuera de los límites de la pista nos podemos encontrar obstáculos que pueden dañar el coche que también nos suponen penalización por tiempo.

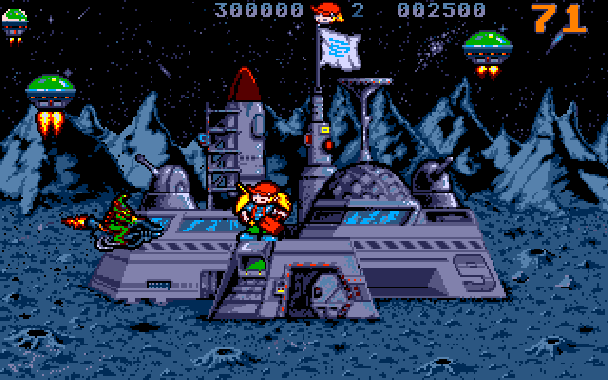

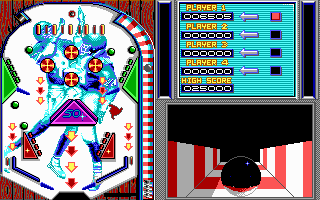

En las etapas especiales tenemos una lucha contrarreloj en la que no vamos a tener referencia ni de pista delimitada ni del resto de corredores ya que salimos solos. Nos encontramos totalmente en medio de la naturaleza sin ninguna referencia del camino a seguir y con la única ayuda de la brújula electrónica para llegar al punto de meta antes de que el contador de tiempo llegue a cero. Dicha brújula representa la orientación con números que nos indican los puntos cardinales con grados, de tal manera que 0 indica que vamos al sur, 90 al oeste, 180 al norte y 270 al este.

En lo que se refiere a la jugabilidad, Paris Dakar 1990 busca la sensación de soledad y pérdida del mítico rally. Nuestro vehículo es extremadamente sensible en las curvas y si se realizan con exceso de velocidad van a desembocar en un derrapaje que nos haga perder la orientación y que, probablemente, nos lleve fuera de la pista, por lo que el uso de la brújula y nuestra propia orientación son esenciales no solo para ganar la competición, sino para simplemente acabar la carrera. El control, aunque mejorable, supone una experiencia jugable mucho más satisfactoria que en African Raiders-01.

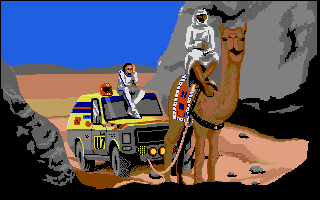

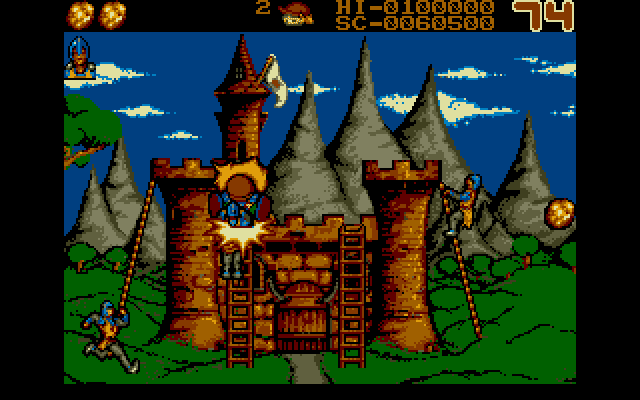

Desde el punto de vista gráfico nos encontramos con un estilo continuista a African Raiders-01 pero que mejora mucho con el cambio de perspectiva. Los elementos de la pista pecan de escasos y repetitivos, pero suficientes para dar la sensación de soledad en el desierto. El punto a destacar son las escenas cinemáticas animadas después de cada etapa que tienen un acabado artístico muy bueno.

Por último, cabe hacer mención especial al apartado sonoro, ya que Coktel Vision había desarrollado el Intersound MDO, un aparato que se conectaba al puerto de la impresora y que mejoraba el audio. Dicho dispositivo mejoraba las melodías, el ruido del motor e incluía ciertas voces digitalizadas en ciertos puntos del juego, lo que suponía una mejora importante del audio respecto a no usar dicho hardware, lo que nos daba un apartado sonoro mucho más limitado.

Como hemos indicado, este título supuso una mejora sustancial respecto a African Raiders-01 pero no fue suficiente para convencer a crítica y público. El concepto de supervivencia no terminó de convencer y la tosquedad de su control tampoco ayudó. Coktel Vision pasó a centrarse en el desarrollo de aventuras como Fascination, Inca o Lost in Time, y la licencia del Dakar quedó huérfana hasta que en 1997 el testigo fue recogido por Virgin Interactive.

En este vídeo podéis ver cómo es el juego: